2025.03.31

愛知イノベーションアワードイベントリポート

愛知ブランド企業が新規事業に挑戦!モノづくり企業の挑戦が持つ可能性とは

愛知県は、2025年1月27日に「愛知県ビジネスイノベーションフォーラム『挑戦と革新が拓く未来』」を開催した。会場は2024年10月にオープンした日本最大級のオープンイノベーション支援拠点「STATION Ai」。「企業が持続的成長を実現するために必要な『変化と挑戦』への理解を深める」をテーマとし、「基調講演」、「愛知ブランドイノベーションアワード最終審査プレゼンテーション及び表彰式」「愛知ブランド認定式」が開催された。

基調講演では、インド出身の研究者であり、日本の大手企業での経営経験とグローバル事業拡大の実現を経て、亀田製菓のCEOに就任したジュネジャ・レカ・ラジュ氏が登壇し、日本企業への変革のメッセージを伝えた。愛知ブランドイノベーションアワード最終審査プレゼンテーションでは、事前の一次審査を通過した愛知ブランド企業7社が登壇し、新規事業や挑戦事例を発表。選定委員による最終審査が実施され、4社がアワードを受賞した。

本記事は「最終審査プレゼンテーション」の様子をレポートする。

愛知ブランドイノベーションアワードとは

株式会社おとうふ工房いしかわ

『国産大豆利用拡大に向けたおから入り大豆ミートの商品化』

国産大豆100%にこだわって豆腐作りをおこなっている「おとうふ工房いしかわ」。豆腐を製造する際に必ずおからが発生するが、日本国内では年間約70万トンのおからが排出されており、腐敗しやすく、食用への活用は1%である。おとうふ工房いしかわは、『農家さんが大切に育ててくれた大豆を余すことなく食べて欲しい』という想いから、食用のおから乾燥炉を県内で唯一有し、かねてよりおからを活用した商品開発を進め、今回も大豆ミートへの活用を思いつく。

しかし、通常の大豆ミートと違いおからを使用しているため、結着しづらさに苦慮。従来の大豆ミートは結着させることで堅くしっかりとした食感を出しているが、結着しづらいおからの特性を生かし、さくさくした食感で水戻しいらずの新たな大豆ミートを開発した。

また、障がい者との賃金格差解消を目指し、就労支援施設の所得向上支援として産官学福連携し、多くの就労支援施設で取り組めるスキームを構築するなど、社会活動にも貢献している。

選定委員からは、国産大豆のリーディングカンパニーとして、国産大豆の需要拡大及び持続可能な農業生産の支援や日本のフードロスを解決するきっかけとなる取組であると高く評価され、最優秀賞を受賞した。

中本アドバンストフィルム株式会社

『50年目のB to C分野への挑戦!全く新しい「防臭消臭袋」の商品化。』

食品から医療包装まで、あらゆる分野で活躍する「多層チューブフィルム」のパイオニアである「中本アドバンストフィルム」。この製法をいち早く成功させ、創業以来培ってきた技術と経験により、高い機能性やバリア性を確保していることで、食品、医療品、工業用として広く使用されている。

コロナ禍の外出自粛、リモートワークの普及により、臭いに対する意識が高まっている中、多層フィルムで現在の社会課題や悩みを解決できないかと一般顧客向けに商品開発をおこなった。

通常の防臭袋とは異なり、防臭と消臭機能を持たせ全く新しい製品を作ることができたのは、高い多層化技術によるものである。防臭性能は3日経過後もほぼ変わらず、消臭性能に関しては時間経過とともに袋内の悪臭濃度が低下し、防臭効果をサポートするという優れものである。災害時や獣害対策用など様々な用途にも利用できるため、自治体との接点も構築しつつあるとのことだ。

選定委員からは、他社製品との比較で技術力が高いことがよくわかり、介護や災害対策などで、幅広く活用が期待できる取組であると評価された。

宮川産業株式会社

『ぬくといところ、TAHARAサイクル!

~海の特殊肥料「マリンプランツ」を活用したハウスいちじくの商品化及び販路拡大~』

渥美半島であおさ商品を製造している「宮川産業」。現状、田原市は農業従事者の高齢化などにより農家の数が減少し、休耕地や放棄地が加速的に増えている。そんな実情を見て、あおさの専業メーカーである同社は、2019年から農業にもチャレンジしている。放置されたビニールハウスを補修、保全し、いちじくの栽培に着手した。しかし水はけが悪い土壌で発育が遅く、いちじくの色もなかなかつかない。そこであおさの収穫で付着している砂や泥から生成した特殊肥料「マリンプランツ」を使ったところ、ミネラル豊富で糖度の高いいちじくに育てることに成功し、渥美半島たはらブランドとしての認定を受けるまでになった。完熟いちじくの収穫は、近所の子育て中の母親に依頼している。子育て中は長時間働けずに、働く場所に苦心する、そんな社会課題にも取り組んでいる。

選定委員からは、海から陸、陸から海の循環型産業を目指す取組であると評価され、特別賞を受賞した。

株式会社FUJI

『パブリックストッカシステム「Quist(クイスト)」の多角化戦略』

電子部品実装ロボットや工作機械製造大手の「FUJI」。ラストワンマイル問題、人口減少による人手不足に着目。IoTを使い、ロッカー、本体、クラウド、ユーザー端末をつなぎ、24時間荷物の受け渡しが可能な次世代型スマートロッカーシステムを開発した。冷蔵・冷凍設備を備えることができるので、食料品や薬等、気温変化に敏感な商品でも対応できるロッカーである。二次元コードをかざすだけで受け取れるシステムのため、難しい操作は不要でどの世代でも簡単に使うことができる。また、荷物を受け取るだけではなく、送ることもできるため、双方向利用が可能となっており、何かを渡したい人、何かを受け取りたい人の思いを独自のシステムで解決した。

選定委員からは、モノを作るだけではなく、サービスも含めて付加価値をつけるというビジネスモデルであると評価され、優秀賞を受賞した。

旭鉄工株式会社

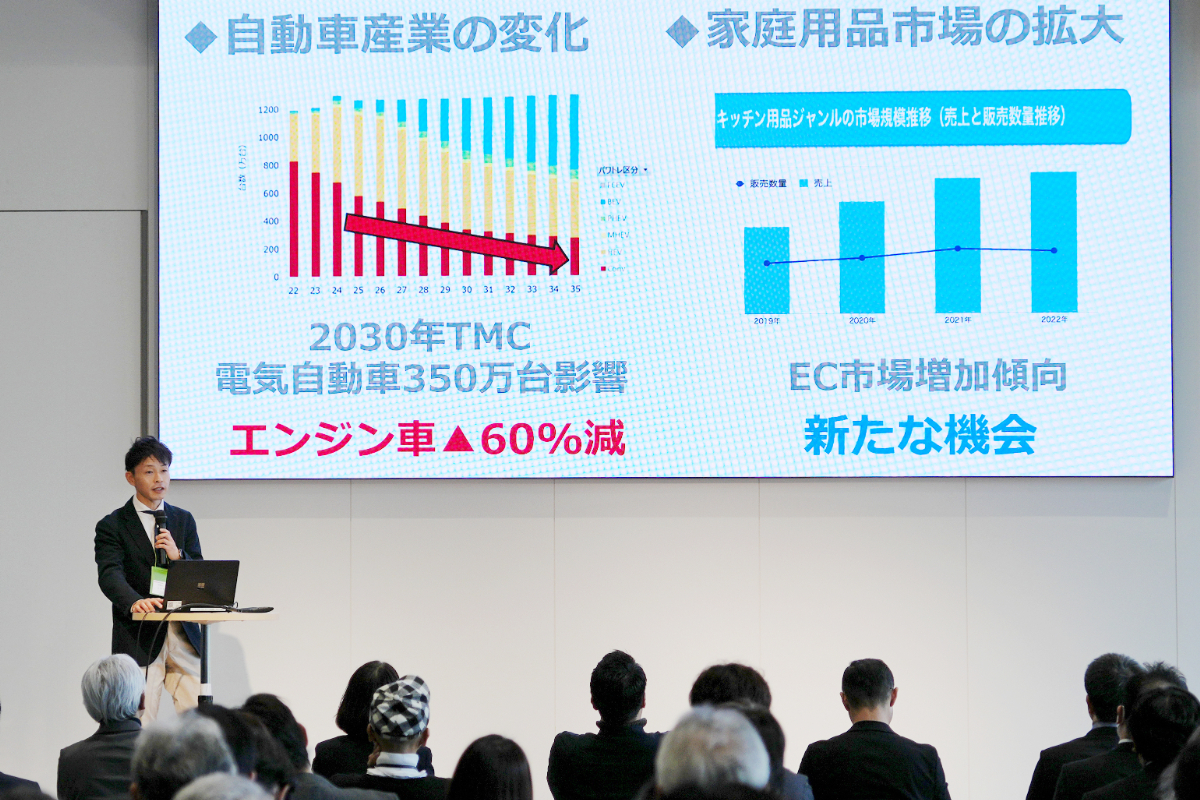

『B to CからB to Bへ自社技術を活かした商品開発と持続可能な成長~一般向け商品を通じた次世代部品市場への挑戦~』

エンジンやトランスミッションなどさまざまな自動車部品を製造している旭鉄工。電気自動車普及により自動車部品が3分の2に減少するという環境変化を踏まえ、B to C商品の開発に取り組んだ。Makuakeを通じて、ステンレス鍛造、チタン鍛造といった難易度の高い工法を用いて、拡大している家庭用品市場において、一般ユーザーに共感を得られる製品を販売した。

この挑戦にはもう一つ大きな狙いがある。自動車産業の特性上、その工法の実績がないと商談につながりにくいという課題を踏まえ、新工法の実績づくりの機会としても活用している。キッチンツール等でステンレス、チタン鍛造の技術を磨き、これまでは受注が難しかった既存の顧客の要求にも対応可能となり、水素エンジン部品や次世代部品の受注獲得など、B to B市場での競争力強化にもつながった。

選定委員からは、自動車関連メーカーが多いこの地域の参考となるモデルになる取組であると評価された。

御幸毛織株式会社

『「WOOL NO HATAKE プロジェクト」~ウールで育てたお茶』

紳士服地や紳士服の製造、販売を行っている「御幸毛織」は製造過程で出るウールが工場で廃棄されている現状の解決を目指し、廃ウールの活用に取り組んだ。ウールは植物に必要な栄養素である窒素、リン、カリウムなどが豊富であるということに着目し、ウールの肥料への活用の可能性を感じ、ウールを土と混ぜ、ウールを分解する検証実験を開始。約2グラムのウールは土中の微生物により5週間ほどで分解され、植物に必要な栄養として土に還った。そこで廃ウールを活用し、四日市農芸高校とマルシゲ清水製茶と共同で、四日市の特産である「かぶせ茶」の栽培を開始。化学肥料不使用で環境にやさしい循環型モデルであり、地産地消の製品化に至った。

選定委員からは、ウールが肥料になるということは考えたことがなく、良い着眼点であり、また、肥料として使うだけで終わるのではなく、できたお茶をさらにPRしているところが良い取組であると評価された。

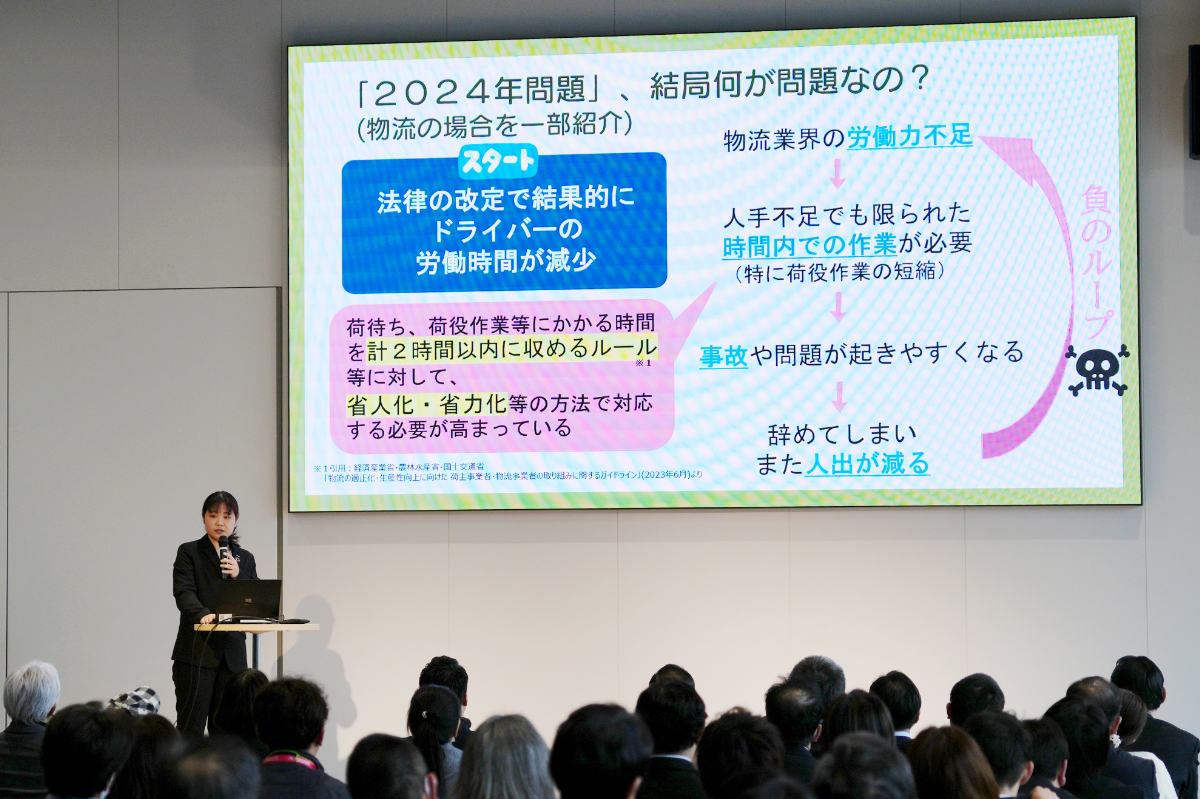

株式会社メイキコウ

『工場や倉庫の段差解消!移動式段差解消用シザーリフトの開発・商品化』

シザーリフト、コンベヤなどのマテリアルハンドリング事業を手がける「メイキコウ」。さまざまな業界の運びを担っており、その中でもシザーリフトの生産台数は国内トップで、業界を問わない幅広い現場の昇降に貢献してきた。もともとは工場内設備向けを手がけていたが、高齢化社会問題を見据え一般家庭向けの車椅子用昇降機を開発。しかし設置基礎工事の問題等で普及しなかった。パラスポーツ選手の表彰台として改良したがそれも受注までには至らなかった。しかしここで学んだ技術とノウハウを使って着目したのが物流の2024年問題であった。労働力不足、作業時間の短縮などを求められ、省人化、省力化、安全性を念頭に、車椅子用昇降機を改良。ボタン一つで車輪を出し入れ、移動固定もでき、車高に合った高さに昇降可能で工場内のどこにでも簡単に持ち運べる、社会に寄り添う1台となった。

選定委員からは、B to BからB to Cに行ききれなくてまたB to Bに戻ったが、自社のコアコンピタンスをさらに強くした取組であると評価された。

基調講演 亀田製菓ジュネジャ・レカ・ラジュ氏

愛知ブランド企業のプレゼンテーション終了後、亀田製菓株式会社会長兼CEOのジュネジャ・レカ・ラジュ氏に「唯一無二のグローバルフードカンパニーを目指して ~コンフォートゾーンからの脱却、日本人の良さを活かした変化と挑戦を~」をテーマに講演いただいた。

この間に、別室で選定委員による愛知ブランドイノベーションアワードの審査が行われた。

表彰式

7社のプレゼンテーション終了後、選定委員による協議の結果、4社がアワード受賞企業として表彰された。表彰に先立ち選定委員長の上岡委員からは、全く新しいことに挑戦する企業、今まで培った技術をもとに新しい商品や分野に挑戦する企業など各社工夫を凝らしており、愛知のモノづくり企業の底力を感じたと総評を述べた。

最優秀賞「おとうふ工房いしかわ」、優秀賞「FUJI」と「メイキコウ」、特別賞「宮川産業」が表彰式で受賞の喜びのコメントを述べ、今後もモノづくり企業として挑戦し続ける思いを語った。

特別賞 宮川産業株式会社

優秀賞 株式会社FUJI

優秀賞 株式会社メイキコウ

最優秀賞 おとうふ工房いしかわ

愛知ブランド認定式

その後開催された愛知ブランド認定式では、自動車部品やプラスチック部品、食品といった様々な業種から、多彩な魅力と技術を持つ8社が新たに愛知ブランドとして認定された。モノづくり王国、愛知県として、県内の優れたモノづくり企業を「愛知ブランド企業」と認定し、現在417社が認定されている。

閉会にあたって

表彰を終えて大村知事は、「まさしく「変革への挑戦」に取り組んでおられる各企業に対し、敬意を表する」と述べるともに「本県を代表するモノづくり企業によ先進的なチャレンジを、ここSTATION Aiで発表いただけたことは大変意義深い。これからもこうした取組を推進し、モノづくり企業によるイノベーションの連鎖を生み出していきたい」と締めくくった。

今回で2回目となるイノベーションアワードであるが、初めてのオープン開催となりモノづくりを盛り上げていく企業が集まった1日となった。愛知県がこれまで培ってきたモノづくりの力をベースに、STATION Aiを核として、今後も次々とイノベーションが創出されていくことを期待したい。